每日经济新闻 2024-05-11 15:45:00

每经记者|蔡鼎 每经编辑|兰素英

美西时间5月9日,距离马斯克旗下Neuralink 的首位人体试验者接受脑机设备植入手术正好过去了100天。

不过,Neuralink前一日发布博客文章中却透露,在1月对患者Noland Arbaugh进行手术后的几周内,镶嵌于脑组织中的一些接线脱落,影响了信息传输速率,丢失了部分数据,导致设备无法正常工作。

Neuralink没有透露电极线为何会意外收缩。不过,据外媒援引知情人士称,Neuralink 认为一个可能的原因是Arbaugh术后残留在其头骨中的空气可能导致其运动皮层回缩。也有专业人士认为,这一问题的出现跟植入物的连接方式有关。

对于正在寻求开展更广泛临床试验的Neuralink而言,任何故障都可能会导致美国食药监局审批流程的延误。不过截至发稿,FDA尚未对上述事件做出任何置评。

在5月9日的推文中,马斯克写道:“Neuralink的首个人体受试者成功度过100天。”

Neuralink的“首试者”是29岁的Noland Arbaugh,八年前在一次意外的潜水事故中脊髓受伤。今年1月28日,他接受了Neuralink的脑机设备植入手术,植入物使用1024个电极记录神经信号,这些电极分布在64条比人类头发还细的“线”上。

不过,马斯克在推文中附上的Neuralink博客文章显示,1月份Arbaugh接受手术后,被植入受试病患的设备发生了诸多机械故障。植入人脑之后的数周,安装在人脑组织的某些电极镶钉螺纹发生脱落。2月下旬,Noland Arbaugh的植入设备捕捉到的数据开始减少。

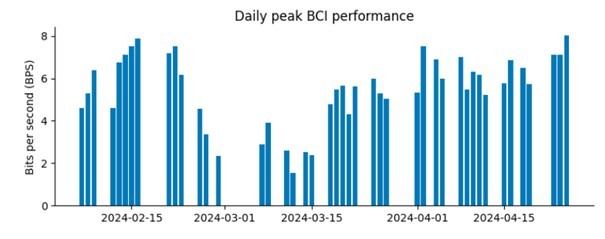

Neuralink没有透露电极线意外收缩的原因。作为解决方案,Neuralink称他们修改了记录算法,使其对神经群体信号更加敏感,改进了将信号转换为光标移动的技术,并增强了用户界面。这些修复“让BPS(每秒比特数)产生了快速而持续的改进,超出了最初植入后的表现”。

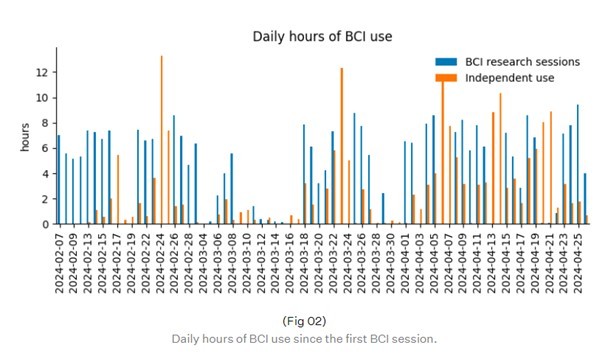

尽管植入物的功能有所下降,但Arbaugh仍可以完成下棋的现场演示。当地时间上周六晚上,Arbaugh还在X上直播,演示自己借助植入物浏览电脑屏幕,玩游戏。

Neuralink表示,尽管Arbaugh的脑组织中有一些神经线收缩,但他在工作日每天使用脑机接口系统约8小时,周末通常每天使用多达10小时。

据《华尔街日报》,知情人士透露,Neuralink 认为一个可能的原因是Arbaugh术后残留在其头骨中的空气,即颅腔积气(pneumocephalus),可能导致Arbaugh的运动皮层回缩。这个问题似乎并未对阿博的安全构成威胁。知情人士人称,即便如此,研究人员在考虑移除阿博颅内设备的可能性。

彭博社报道则称,有专业人士分析认为,这一问题的出现可能是因为电极线连接的是位于颅骨内部的设备,而不是直接连接到脑组织表面。他们指出,脑组织在颅内空间内会发生相当大的移动,而传统上,脑植入设备是直接放置在脑组织表面上的,能够像船在水面上一样移动。“对于大脑植入物来说,电极线的回缩是不正常的。”

圣路易斯华盛顿大学医学院的神经外科医生Eric Leuthardt说:“工程师和科学家未能意识到大脑在颅内空间内移动的程度。仅仅点头或突然移动头部就可能导致几毫米的扰动。”

目前,Neuralink正试图在更多人类受试者身上植入他们的设备,其目标是在今年为10名病患植入其名为N1的大脑植入物。

然而,对于正在寻求开展更广泛临床试验的Neuralink而言,任何故障都可能会导致FDA审批流程的延误。不过截至发稿,FDA并未回复媒体针对此事的置评请求。

根据Neuralink去年11月向SEC提交的最新文件,公司目前已经至少筹集了3.23亿美元的资金,这也使公司的估值超过50亿美元。Neuralink虽然是全球估值最高的脑机接口企业,但并不具有绝对领先的地位。

过去数年来,围绕Neuralink的争议也从未中断过。动物试验风险便是其一。在2023年5月获准进行人体试验前,由于实验动物死亡率高于平均值,Neuralink曾两次被FDA拒绝进行人体实验。

同年11月,四名美国议员要求美国证券交易委员会(SEC)调查马斯克是否因涉嫌误导投资者有关Neuralink正在开发的大脑植入物的安全性而犯有证券欺诈行为,因马斯克在X平台上表示“没有猴子因Neuralink的植入而死亡”。

此外,也有不少人对Neuralink的技术路径和马斯克的宏大愿景提出了批评。负责任医生委员会认为,马斯克的目标是通过Neuralink的技术“实现与人工智能的共生”,这样的路径却并不一定和治疗患者的最佳方法相一致。非侵入式的脑机接口已经证明在改善患者健康上取得了进展,Neuralink的开颅植入方法可能会带来不必要的风险。

从事脑机接口研究20年的清华大学长聘教授高小榕曾在接受媒体采访时表示,Neuralink一直没完全解决植入设备的安全问题,虽然与更早的猪试验相比,猴试验的安全性有所提升,但Neuralink没有发表论文并披露技术细节。

美国杜克大学医学院神经科学教授、被誉为“脑机接口之父”的米格尔·尼科莱利斯也曾表示,侵入式脑机接口是为了科学研究,对患者并不是最优选择,植入方法应该仅限于非常严重的病例。

据外媒报道,脑机接口技术作为一门新兴的研究领域,发展仍在早期,涉及计算机科学、神经科学、心理认知科学、生物医学工程、数学、信号处理、临床医学、自动控制等多个领域,仍有大量的问题尚待解决。比如,如何从大脑中输出正确的信息?如何将正确的信息输入到大脑?

负责输入及输出信息的是大脑神经元,而脑机接口要做的就是介入到这个过程当中。但整个大脑皮质的体积大约为50万立方毫米,在这个空间里大约有200亿个神经元细胞体,每立方毫米的皮质平均含有约4万个神经元。除此之外,大脑中还有与神经元数量差不多的胶质细胞,以及血管。每立方毫米的皮质里面的毛细血管加起来的总长度可以达到一米。

而要对大脑信号进行精准的捕捉或反馈,需要在这一立方毫米区域里面捕捉特定的一些神经元细胞体发出的信号,或刺激某些特定的细胞体发出工程师需要的信号。难度之高可见一斑。

这些都意味着,马斯克的“人机共生”还有很长的路要走。

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。

封面图片来源:Neuralink 官网

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。

未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP