每日经济新闻 2025-05-21 23:14:25

5月22日,成都市文化旅游产业链创新场景供需发布会即将举行,聚焦“创新场景”,为新技术、新产品提供展示平台。近年来,“文化+科技”融合浪潮重塑文旅产业,数字文创赋能各大场景。数字技术不仅提升游客体验,还延伸至会展、体育等领域。明日发布的场景清单将展示数字文创等多个领域的新动能,引领产业趋势。

每经记者|石普宁 每经编辑|唐元

当下,成都文化旅游产业正处于高质量发展的重要阶段。近日召开的成都市文化和旅游发展大会明确提出,要强化融合创新,打造更多新业态、新场景,让游客常来常新、常玩常新。

5月22日,以“文创天府·蓉耀未来”为主题的成都市文化旅游产业链创新场景供需发布会将在蓉举行,大会将聚焦“创新场景”,通过场景赋能,为具有首创性、变革性的新技术、新产品提供“试验场”与“首秀台”,让文化旅游创新场景“能力供给”与“机会需求”实现双向奔赴。

这场事关供需两端的产业发布会,连同其将释放的76条场景供需机会清单,无疑将为观察文化旅游产业如何探索创新路径、回应市场需求,提供一个值得关注的行业注脚。

记者观察到,近年来,以数字技术为核心驱动的“文化+科技”融合浪潮,正深刻重塑着内容生产与消费体验。

一系列“新场景”的涌现,不仅催生了文化旅游产业新玩法、赋予了游客新感觉,更在体育、会展等多个领域激发出数字文创的强大势能,推动着传统场景的智慧升级与体验重构。这场由创新场景引领的产业之变,正在为城市高质量发展注入全新动能。

这些年,各地都在卷“沉浸式”。

从博物馆的“奇妙夜”,到历史街区的“穿越剧”,再到主题乐园里越来越逼真的光影装置和互动NPC,体验式项目若是少了点“身临其境”的元素,似乎就不好意思称自己是“新场景”了。

在此背景下,文化IP、空间设计、科技应用俨然成为“三板斧”。

无论是强调身临其境的戏剧光影、数字艺术,还是以AI、AR/VR等技术打造的虚实融合交互空间,都指向一个共同点:数字文创正在赋能各大场景,唤起游客情绪,并引导他们“入戏”。

就拿成都的“夜游锦江”来说。在日间,静态装置艺术是游客的“打卡点”,而到了晚上,声光电“组合拳”齐上,船行景移,天府熊猫塔、望平街、合江亭轮番登场。游客体验到的,则是一幅充满诗意的“锦江故事卷轴”。

毋庸置疑的是,新场景吸引游客的关键,在于“讲故事”——把历史典故、地域文化巧妙地转换到游客的体验流程里。

在此过程中,数字技术扮演着无可替代的关键角色。

以“寻境敦煌——数字敦煌沉浸展”为例。该项目综合运用了VR建模、三维动态重构、游戏引擎交互等前沿技术,对敦煌莫高窟进行了高精度数字化重现与艺术化还原。通过佩戴VR眼镜,游客能够深度体验到敦煌莫高窟的艺术魅力。

这套技术叙事往前再走一步,就轮到生成式AI出来“整活儿”了——AI导游能陪你畅聊,甚至尬聊,还能根据你的“黑话”和兴趣点定制讲解;AI行程规划能把一堆犄角旮旯的景点串出花儿来。

而这些曾经的“畅想”和“概念”,如今正在开始实践,并成了提升游客体验的“标配”。

如果说新场景的打造给“文化+科技”备好了载体,数字文创的运用则给体验经济按下了“加速键”。其不仅在文化旅游产业激荡起涟漪,更延伸至会展、体育等领域。这背后,是一套有关体验重塑与价值再造的逻辑。

先从最为显眼的“跨界”说起。

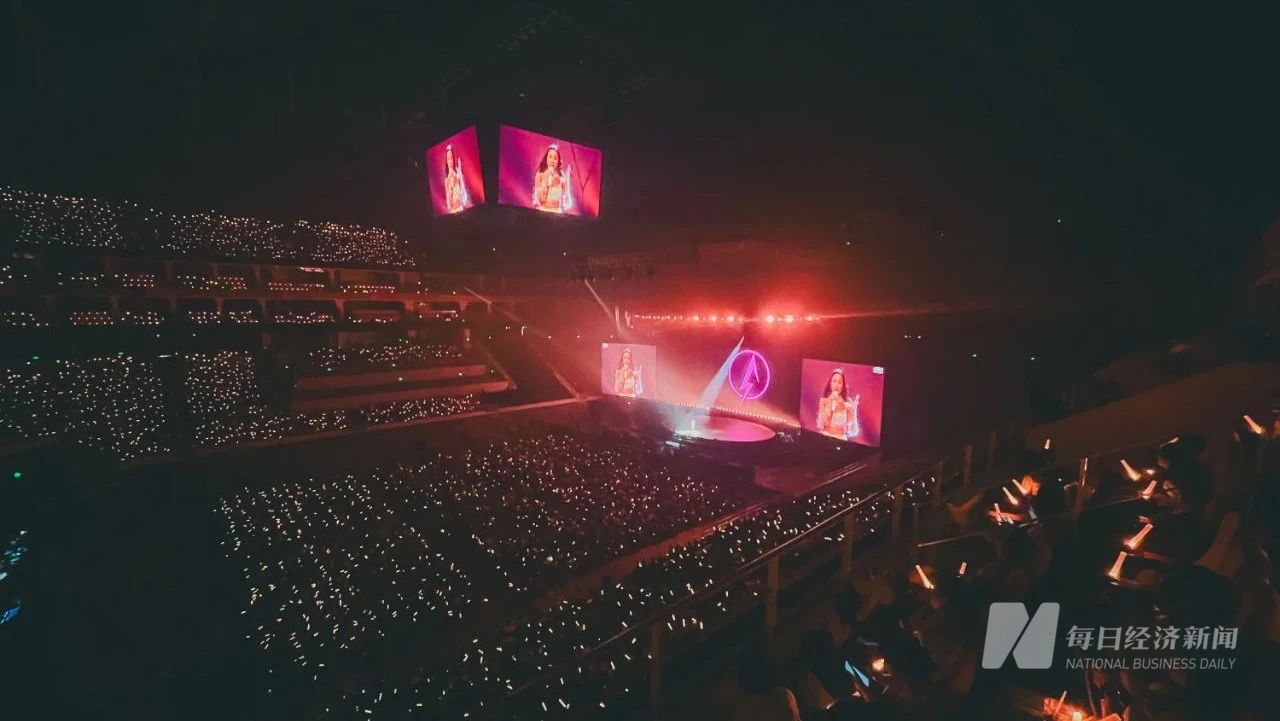

以演唱会为代表的大型文化活动,早已超越了单纯的视听享受,演变为一种强大的“场景引力”。

据中国演出行业协会数据,2024年大型演出平均跨城观演率超60%,直接带动综合消费逾2000亿元,其“1元门票带动4.8元周边消费”的乘数效应,清晰勾勒出将线上热度高效转化为线下经济的潜力。

这套以体验为王、拿数字技术作为核心打法的场景再造,同样运用到了会展业当中。

像是前文提及的“寻境敦煌”,便是一个缩影:它不仅是文博资源活化的典范,更已经成为会展场景的进化方向——

综合运用VR/AR、人工智能、传感交互等前沿技术,将复杂的知识体系、抽象的文化概念、前瞻的产业趋势,转化为可感知、可参与、可记忆的“叙事性空间”。

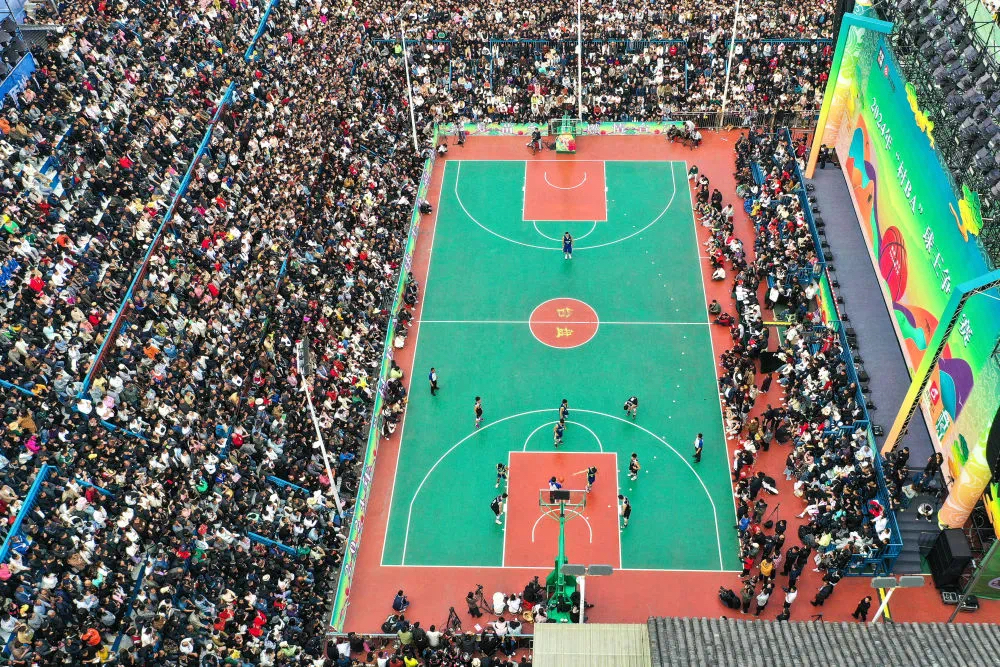

再平移到体育产业这片“荷尔蒙高地”,数字文创的催化效应同样立竿见影。要知道,体育天然的竞技性,就饱含参与的冲动和社交的基因。

抛开各种炫酷的技术在体育赛事中的运用不谈,像是贵州“村BA”“村超”那股席卷全国的潮流,正是在以短视频为代表的数字技术的放大效用下,将原生态的文化、纯粹的快乐和社群归属感,实现了精准投放,并最终扩大为现象级文化事件。

再例如,“五一”假期期间,山东日照一景区怕游客赶不到海,现场向游客免费“撒蛤蜊”这一看似微小却充满人情味的互动,瞬间拉近了与游客的距离,并通过短视频的传播,实现地域“出圈”。

短视频时代,一次成功的“情绪按摩”,能让游客心甘情愿地掏腰包,还能到处帮忙吆喝。

这也反过来提示我们,当技术赋予场景无限的塑造可能时,场景的生命力最终仍取决于其能否提供触动人心的情感价值以及真实的社群连接。

换句话说,数字文创需要做到的,并非仅仅是技术的展示,而在于以科技的“巧劲”服务于人文的“温度”,营造出那些既能引人入胜,又能留下深刻烙印,更能激发持续参与的优质体验。而就在明日,首批文化旅游产业链场景清单即将发布,我们也能看到来自数字文创、数字文博、智慧文旅、智慧体育、智慧会展等多个领域的新动能,窥见最前沿的产业趋势。

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。

未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP