每日经济新闻 2021-01-27 19:52:18

每经编辑|李净翰

1月20日,《经济参考报》刊发《万亩沙漠防护林被毁 敦煌防沙最后屏障几近失守》披露:国营敦煌阳关林场生态林面积1.33万亩,近年来持续大面积“剃光头”式砍伐防护林,用以发展葡萄生产,引发广泛关注。

1月26日,甘肃省举行新闻发布会,就“敦煌毁林案”做出回应,表示阳关林场“防护林面积约6500亩”,“林场范围长期以来只有6000余亩防护林”。

那么是13300亩,还是6500亩、6000余亩?

13300亩还是6000亩?

下面是经济参考报记者实地调研中,多渠道获得的部分资料。

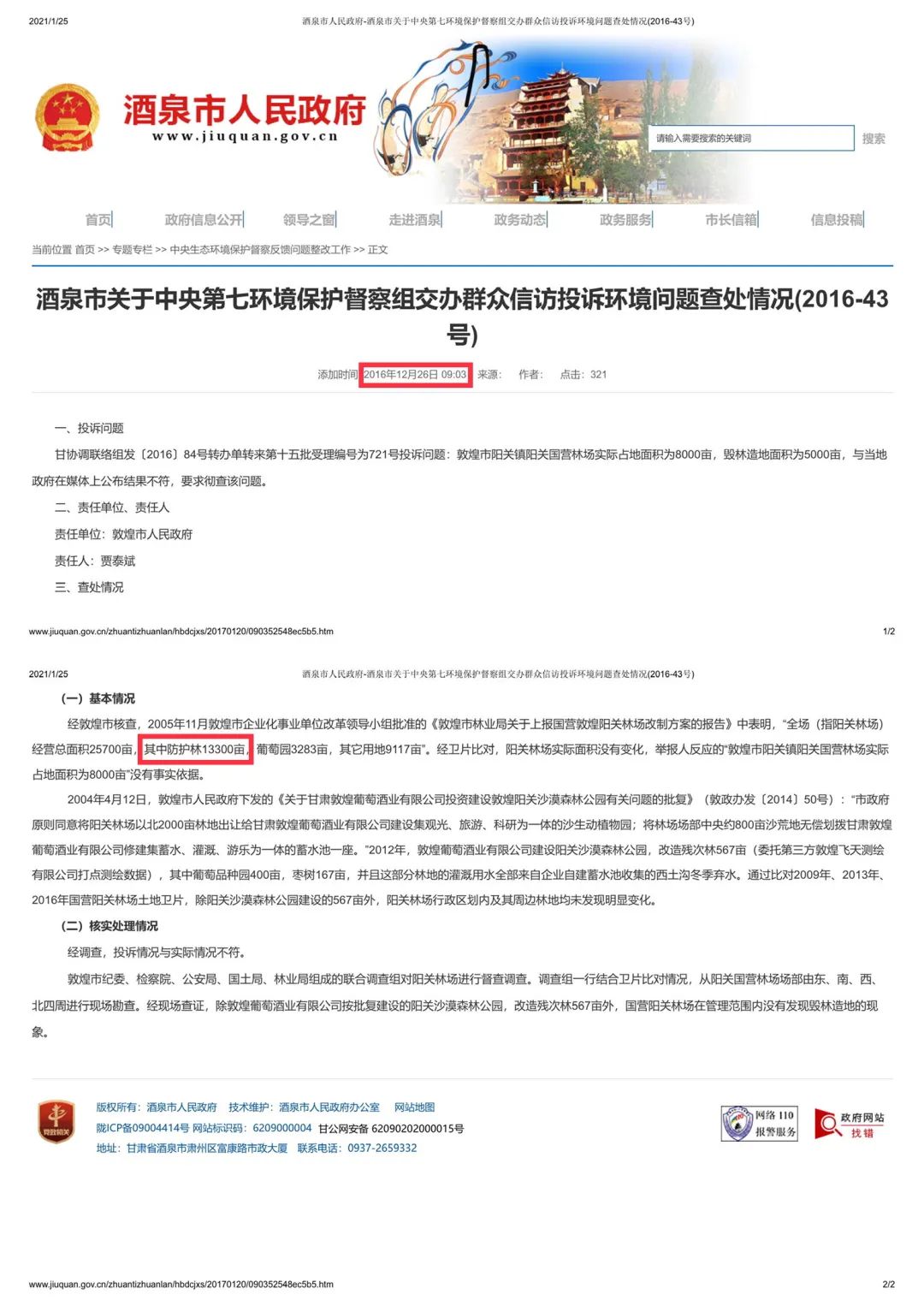

图为2016年酒泉市人民政府报中央第七环保督察组的文件

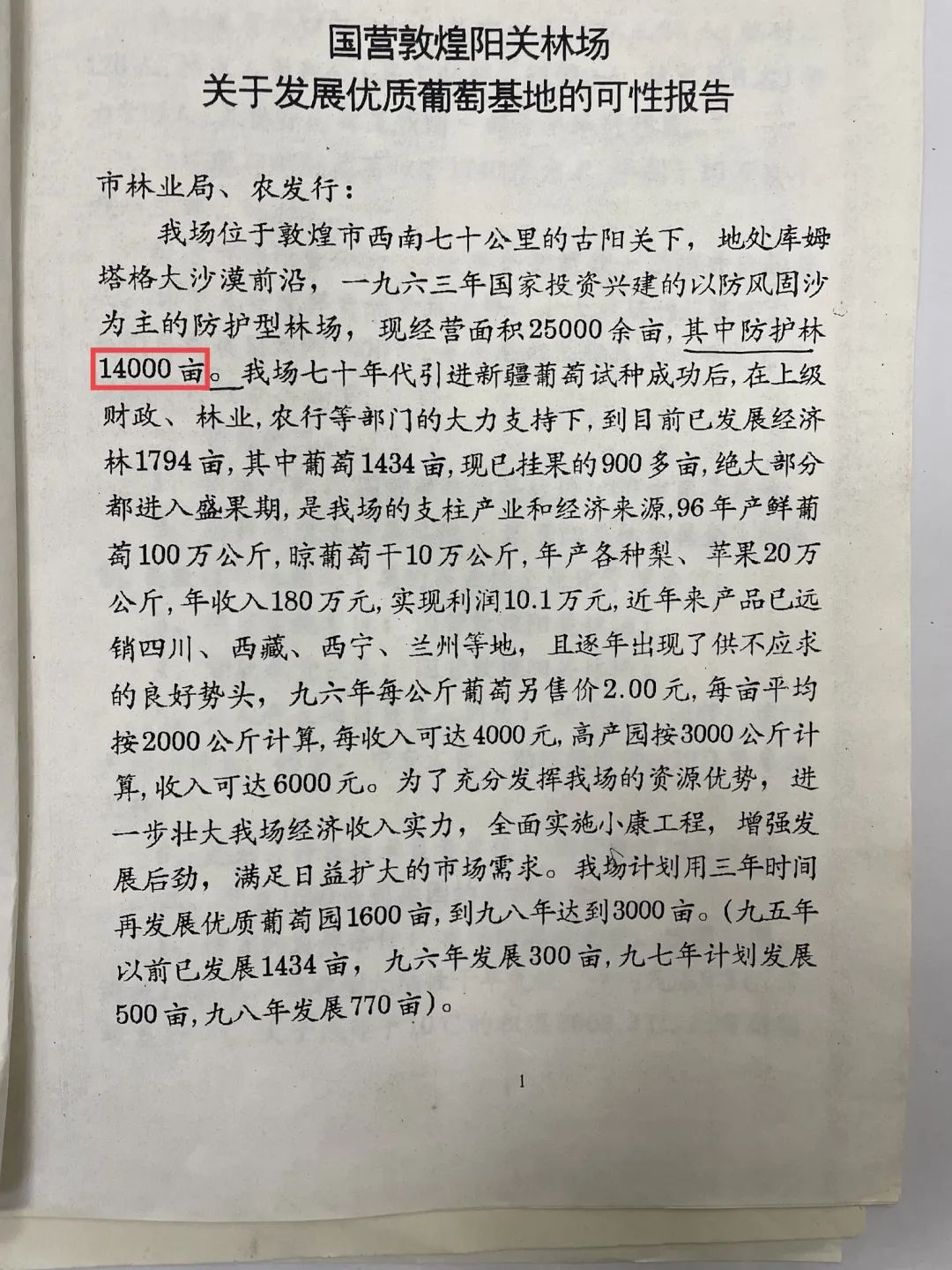

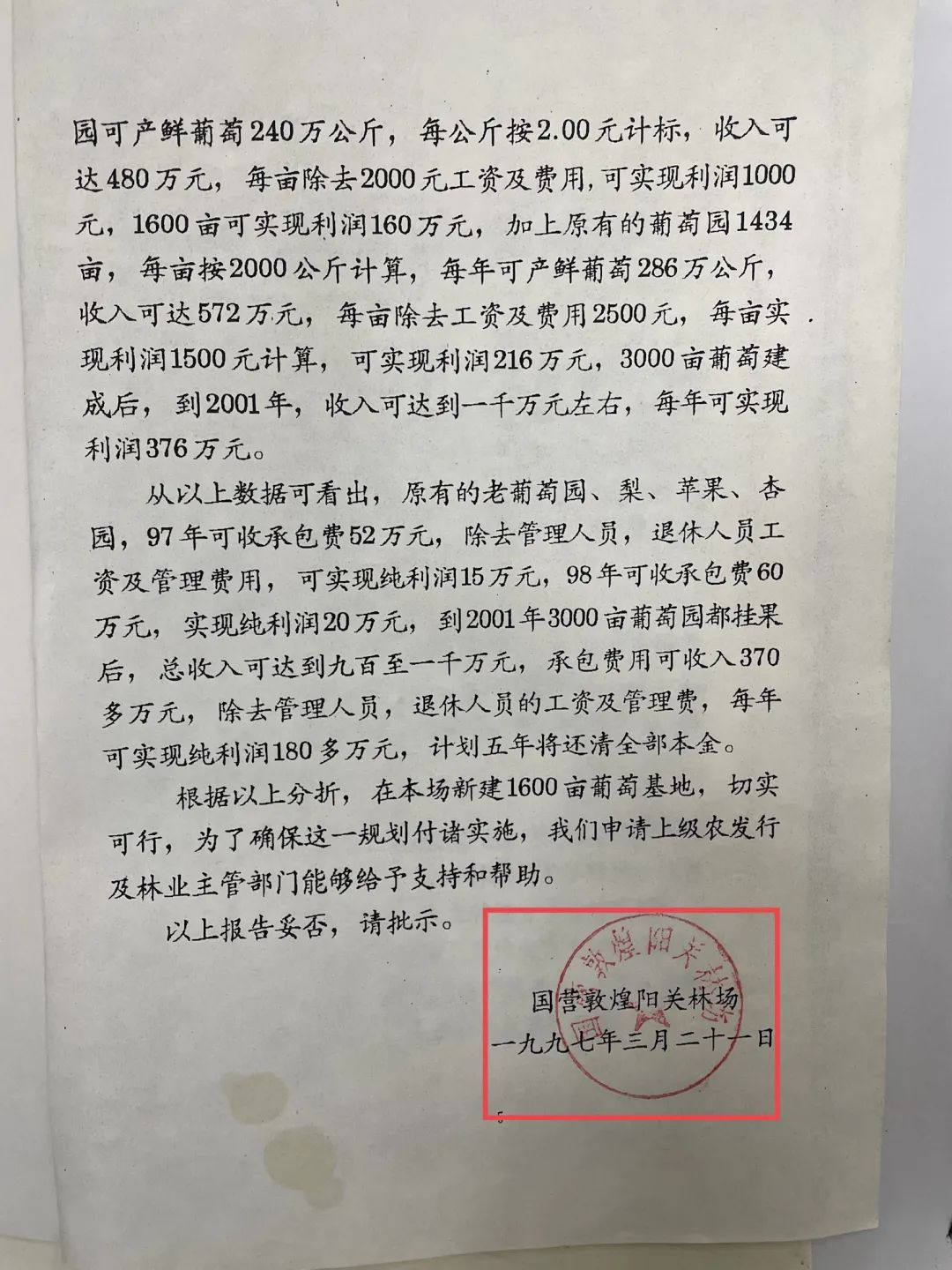

图为1997年阳关林场报给敦煌林业局的文件

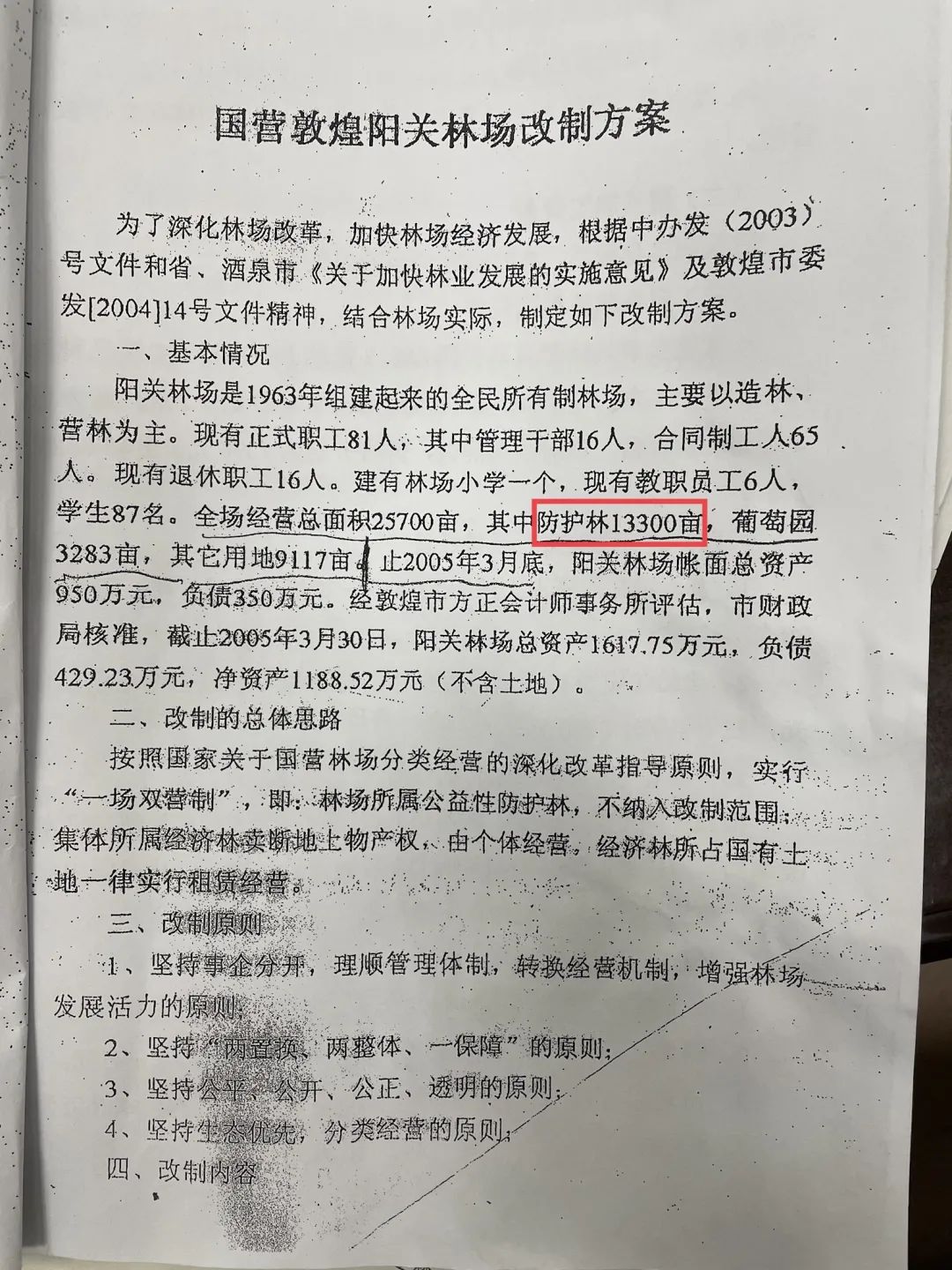

图为2005年敦煌市林业局发布的阳关林场改制文件

评论:“敦煌阳关毁林”事件,究竟该怎么算账?

图片来源:央视新闻

26日下午,央视新闻发表题为《“敦煌阳关毁林”事件,究竟该怎么算账?》的评论,全文如下:

1月26日,甘肃省举行新闻发布会,就日前媒体报道的“敦煌市阳关林场防护林被毁问题”介绍相关情况。据介绍,调查组在调查中没有发现采伐“剃光头式”的情况,也没有发现砍树种葡萄的情况。但是,林场存在违法砍伐尚未完全枯死的树木情况,方量为3立方米。

阳关林场防护林被毁事件,牵动人心。有关调查组迅速介入,及时回应,满足公众知情权的同时,也廓清了一些迷雾,纠正了不实传言。直面监督,正视事实,才能抵达真相。

“未发现林地大面积减少情况”,固然值得欣慰,但从调查组反馈的情况看,仍有一些令人揪心的情况。比如,2007年,阳关林场曾将5000亩林地分别租赁给三家企业经营,但承租方并未严格履行林木管护责任,导致林木质量降低;一家企业在2009年到2012年间,将567亩林地改造为400亩葡萄园地和167亩枣园,至今尚未收回;再比如,调查组发现阳关林场管理比较粗放,林地承租期间,乔木林面积减少1000余亩。诸如此类的问题,都不是小问题,更不是可以蒙混过关的问题。

至于林场违法砍伐尚未完全枯死的树木,方量尽管仅有3立方米,也不能掩盖违法砍伐事实。无论3立方米还是3000立方米,只要违法就应该依法处理。“堤溃蚁穴,气泄针芒”,砍伐林木不多,但性质严重,一旦任其蚕食防护林,则贻害无穷。

“在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账”,该怎么算账,相关部门心里应摆正位置。除了把握好经济发展和环境保护的关系,更需要对那些破坏生态的行为说“不”,跟那些危害林木保护的人员算账,算清旧账——无论过去多少年都不能不了了之;算欠账,无论林木质量降低还是将林地改造为葡萄园和枣园都需矫正。一言以蔽之,不能让环保账变为烂账!

值得一提的是,谈及如何整改,当地官员承认“暴露出我们工作存在不足和问题”,表示将“清收流失的林地并还原”,比如,对2007年出租林地以及至今尚未收回部分林地的问题,要开展彻底清查,如果发现有违法违规和失职失责的问题,一经查实,依法依规严肃处理。有关部门如何做到知行合一,仍离不了舆论监督。整改是第一步,除了整改到位,还需反思过往跑偏的发展方式,反思缺位的管理模式,反思虚置的责任意识。

“只有实行最严格的制度、最严密的法治,才能为生态文明建设提供可靠保障。”生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题。以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和责任,真正下决心把生态环境建设好,才能不负期待、不辱使命。

编辑|李净翰 肖勇

校对|夏志坚

每日经济新闻综合

经济参考报、央视新闻

截至1月27日07:23,全球新冠肺炎确诊100201258例,死亡2154530例。关注全球新冠肺炎疫情动态,请点击↓↓

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。

未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP