《环球人物》杂志 2020-09-28 14:22:32

“16岁时,他见证郎平的登场与女排的起飞;40年后,他用一部电影致敬女排与时代。”

“16岁时,他见证郎平的登场与女排的起飞;40年后,他用一部电影致敬女排与时代。”

这是一个关于输赢的故事,一个关于传承的故事,亦是一个关于家国和时代的故事——《夺冠》!

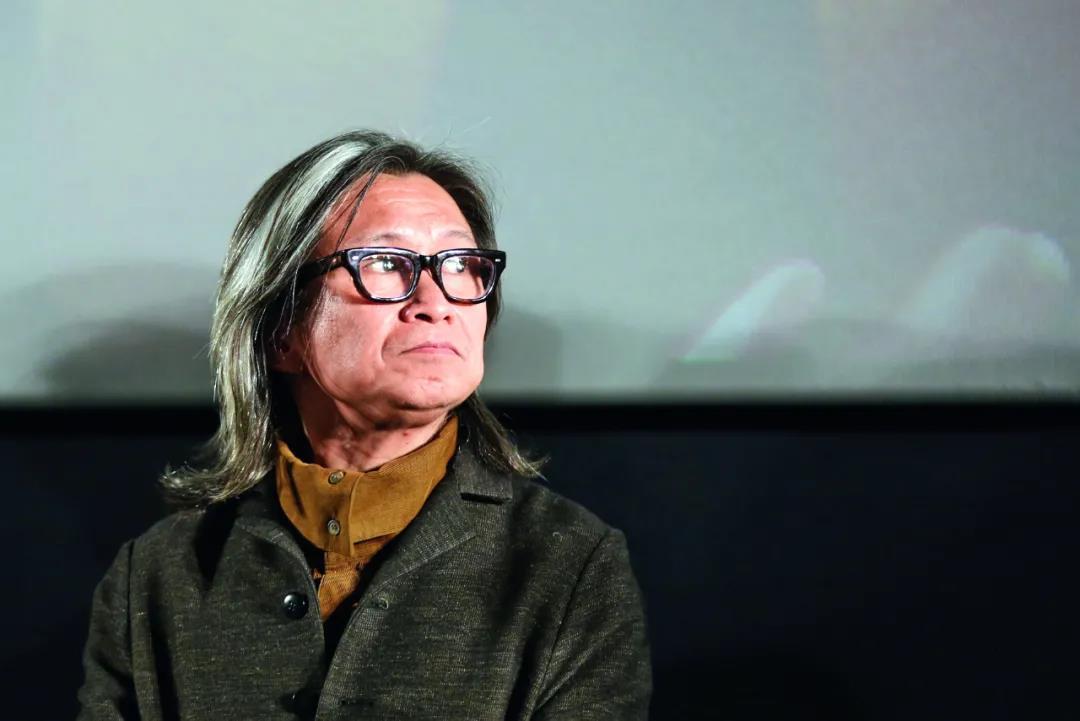

1978年12月10日,泰国曼谷亚运会,16岁的华裔少年陈可辛第一次现场观看女排大赛。整场比赛,所有目光都聚焦在一名运动员身上——郎平。那是郎平第一次在世界大赛亮相,也由此奠定其作为中国女排主力的地位。当天,也是郎平18岁的生日。

“看到中国队走出来,真的觉得很震撼,再看到观众跟排球的互动,看到我们中国人对女排的热情,还有赢球之后的振奋,就觉得那是远远超出了排球,甚至是超出了体育本身的东西。”回忆当时,陈可辛对《环球人物》记者说。

最终,曼谷亚运会上,中国女排在决赛0:3不敌有“东洋魔女”之称的日本队,获得亚军。这是当时中国女排的历史最好成绩。

1978年对中国的重要性不言而喻:全国科学大会、十一届三中全会、小岗村的18个手印,改革开放拉开序幕。而对中国女排来说, 1978年同样浓墨重彩:郎平以“铁榔头”之姿在世界体坛登场,中国队以朴素而生猛的气势向霸主日本队发起挑战。一年后,中国女排在亚洲锦标赛中击败日本夺冠;1981年,中国姑娘们第一次捧起了世界冠军的奖杯。

· 1981年11月16日,中国女排首次登上世界冠军领奖台。

40多年过去,中国从筚路蓝缕的艰难创业到全球第二大经济体;中国女排从“五连冠”到蛰伏再到传奇重生;陈可辛则从默默无闻的片场助理到华语影坛手握“三金(金鸡奖、金像奖、金马奖)”奖杯的导演。

个人的命运与时代的脚步交织,个人的故事在风云际会中谱写。

2018年,改革开放40周年,56岁的陈可辛接到国家体育总局和国家电影局的邀请,拍摄展现中国女排发展的电影;

2019年9月,中国女排以11连胜的战绩夺得女排世界杯冠军,不久后,陈可辛执导的电影《夺冠》杀青;

2020年9月25日,《夺冠》正式上映。

· 《夺冠》海报。

由于新冠肺炎疫情,《夺冠》晚了大半年才得以上映。再次定档时,陈可辛发了条微博:“首映前,经历了人生最煎熬的一个月。没想到首映后再经历了更煎熬的七个月。拍了三十年电影,以前历尽的所有酸甜苦辣,在这都不算什么。”

· 陈可辛微博截图。

难,几乎贯穿了这部电影的始终。故事横跨40年,涉及人物众多,比赛场面复杂,拍摄还有时间限制,用陈可辛的话说,从接到这个任务起,他的每一天都是忐忑不安的。将故事主线聚焦郎平是顺理成章的事,只是找谁演郎平成了难题。陈可辛第一个想到的就是巩俐。“除了她的演技,包括她的段位,她在行业、在观众心目中的霸气,中国电影圈是没有第二个人的。”

巩俐拒绝了三次:“如果我演不好,就可能会成为千古罪人。”

同样拒绝的还有郎平的女儿白浪,陈可辛希望有过排球经验的白浪饰演青年郎平。但首先,郎平并不希望女儿走演艺道路;其次,白浪没有信心克服对表演的心理障碍。

· 《夺冠》剧照,白浪穿着女排的老队服,戴着模仿母亲发型的头套,重走郎平做运动员的路。

包括黄渤、吴刚,还有本色出演的中国女排队员们,几乎所有演员都心存顾虑,因此陈可辛在电影开拍前就经历了数不清的“三顾茅庐”。每次,他都会提到郎平经常挂在嘴边的一句话:“女排精神是不一定赢,但是明知道自己输,都会一分一分赢回来。”

“所以我觉得,拍这部电影的每一个节点都有奇迹。演员们用尽全力诠释,体育局和排管中心给了所有支持,包括国家队教练的增援,以及从全国2000人中海选老女排的饰演者。还有现役中国女排国家队成员,在世界杯结束后直接进组拍戏。拍这部戏感觉冥冥之中有人在照顾我,使我能够在两年之中完成这部我一辈子难忘的电影。”陈可辛对记者说。

体育题材始终是中国电影的“软肋”,最主要的原因一是技术,二是故事。如何把比赛场景融入整体故事而不显割裂,是留给陈可辛在编剧上的最大难题。两个人和三场比赛,成为他的讲述主线。

两个人,是巩俐饰演的郎平和黄渤饰演的教练;三场比赛,1981年世界杯、2008年奥运会和2016年奥运会。电影的奇妙之处,便在于它能用三四个场景,把二人40年亦师、亦友、亦“敌”的复杂关系展现得淋漓尽致。初入国家队,黄渤饰演的教练还只是个“陪打”。当时经费紧张,国家队出国比赛,陪打教练只能留在国内。因此,女排起飞时,黄渤饰演的教练始终只能在电视上见证辉煌。从1979年至1986年,中国女排实现了史无前例的“五连冠”,教练也为中国女排担任了8年的“第一陪打”,结下了深厚的情谊。

·《夺冠》剧照,由黄渤饰演的教练正在给女排队员指导训练。

到了2008年北京奥运会,郎平与教练分别担任美国队和中国队的主教练,昔日战友变为对手。作为中国女排曾经的头号功臣,郎平背负着巨大的舆论压力,带着美国队与中国队争夺决赛名额。“和平大战”成为北京奥运会最受关注的比赛之一,而美国队的获胜更是成为电影中矛盾最集中的部分之一。

2016年里约奥运会,二次出任中国女排总教练的郎平带领朱婷、惠若琪等队员,迎战当时的世界第一强队巴西。这场比赛堪称近十年体坛最激动人心的比赛之一,落下帷幕时每个中国人仿佛都能听见电视机内外响起的那句:“赢了!”

·《夺冠》剧照,图为由巩俐饰演的郎平(左)和女排选手朱婷。

陈可辛也把这场比赛塑造为整部电影的情感高潮点。他最感动的一幕,是姑娘们上台领奖时,郎平给远在北半球的老教练打去电话,电话里响起的,是中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。

选角的过程中,陈可辛飞到世界各地看中国女排的比赛,感受每一次热血沸腾的现场,越发坚定了一个想法:让女排队员们到电影里本色出演。他对记者说:“现在,个子高的演员其实不多,我们找了一批演员,做过很多排球训练,后来觉得效果不好。”

· 2018年,陈可辛到现场观看女排比赛。

里约奥运会夺冠12人中,有10人是本色出演。8天拍摄,对她们而言,更像一场温暖的圆梦。比如,拍摄时,里约奥运会二传手魏秋月正怀孕,她的角色则由姚迪顶上。姚迪是魏秋月的小师妹,在里约奥运会的最后时刻落选。

· 《夺冠》剧照,2016年参加里约奥运会的12名女排队员中,有 10人参与了本次拍摄。

前江苏女排冠军自由人陈展则在片中饰演老女排队队长,两人都是从江苏队走出的国手。2014年,陈展曾随队拿下世锦赛银牌;2017年,她又成为中国排协公布的排球联赛最佳自由人。只是,在她的职业生涯里,始终与世界冠军擦肩而过。

尽管只是表演,但电影里的夺冠瞬间,还是让姚迪和陈展弥补了记忆里的小小遗憾。

唯有曾春蕾,是又一次体验了“失落之痛”。里约奥运会前一年的世界杯,曾春蕾是冠军队队长;第二年,她却因伤落选奥运。她说:“那是一种打碎骨头的疼。”电影里,曾春蕾哭着问郎平为什么去不了里约?郎平只能黯然地说着对不起。

“一个运动员能有几个4年呀,我不知道4年后自己是不是还有机会。”这句台词,曾春蕾并不需要演,就让陈可辛心疼不已。他说:“女排姑娘们并不是在演戏,她们只是在讲述亲身经历。”

7年前,《中国合伙人》的编剧张冀对陈可辛的叙事审美有一个评价:“表面上它讲了很多成功,但它其实是在讲这几个人为成功付出的代价,特别是情感失落的代价。”落在《夺冠》之上,这种风格一脉相承。郎平的医生曾经说,50岁的郎平,心脏已有60岁,关节则像是七八十岁的老人。电影中那些受伤、生病的场面已经足够揪心,但现实有过之而无不及。

在拍摄上世纪80年代女排戏份时,陈可辛让剧组在北京搭建了一座实景的漳州训练基地,每一块地板都是从福建搬到北京的。他说:“这些地板上都是当年女排运动员的血、泪和汗。”

早在春节前,《夺冠》提前首映,81岁的央视解说员宋世雄第一时间观看了电影。1981年,中国女排首夺世界冠军,现场盛况正是透过宋世雄的声音传遍全国,他见证了“五连冠”,也见证了再辉煌,直至今日他对女排里每个人的身高、能力、位置都一清二楚。看完电影,他眼泛泪光,说道:“我又想起我们中国女排所走过的艰难历程,特别是1981年世界杯的场景历历在目。这部影片反映了中国女排的精神,我向创作人员表示崇高的敬意和谢意,谢谢大家!”

“我一辈子拍了很多不同的电影,我觉得题材也好,类型也好,只是一个载体或者一个形式,到最后还是要表现人物、表现故事。近年我拍了很多写实题材,我希望找一些和国人更有关联的东西,这才是我创作的初衷。”从《中国合伙人》到《亲爱的》再到短片《三分钟》,陈可辛成为北上融合最为成功的香港导演。黄建新曾评价他:“别人北上是拿你的投资去拍港片,陈可辛来直接是拍的内地片,讲内地的事儿。”这位生于中国香港、成长于泰国、之后在大中华地区发光发热的导演,最擅长的便是以个人境遇讲述时代故事。

《夺冠》同样如此。电影开场,是上世纪70年代末的漳州中国女排训练基地。那是百废待兴的中国大地上的一角,捉襟见肘的资金,简陋不堪的设备,也是当时国家的缩影。吴刚饰演的教练第一次出国比赛,望见满眼高楼就哭了,他说:“中国太落后了!”

片中还有个细节,李现饰演的国家体委科教司工作人员坐了两天两夜的火车赶到漳州,给女排带来美国尝试用计算机协助训练的消息,所有人震惊不已。那时的中国女排,只能在自己搭建的竹棚馆里训练,馆内地面由土、石灰、盐水调和而成,赶上南方雨季,每次训练都是泥水飞溅,女孩们的大腿、肘部经常蹭得血肉模糊。

苦干之下,1981年,女排夺冠,人民日报头版头条做了报道。女排的胜利,是中国的胜利;女排赢了,便是中国赢了。女排精神激励了各行各业,全国出现了车间工人自觉加班加点的浪潮,女排夺冠的影响力早已超越体育领域。

“团结起来,振兴中华”,这是北大学子在1981年喊遍校园的口号,也是女排精神给当时中国最好的礼物。因此,对于中国女排,国人的感情从来都是热烈的。上世纪80年代末,兵败汉城奥运会的女排进入低潮,漳州人民自行筹款500万元,建成了“中国女排腾飞馆”。

陈可辛将这一路的改变拍进电影,到2016年里约奥运会,中国女排的科研团队已经能实时分析对手的技术,郎平一面指挥,一面接收最硬核的数据资料,迅速得出解决方案。那个在漳州泥地里打滚的草台班子,已经成长为兼具国际化、现代化和科技化的王牌之军。

· 2018年,陈可辛到训练现场与郎平交流。

影片中,陈可辛还原了一个场景,里面蕴含了他拍摄这部电影的最终思考。郎平回忆一名外国记者问她,你们中国人为什么把输赢看得那么重?她说:“怕输,是因为内心不够强大。只有建设好自己,才能应对一切复杂局面。”

诚然,这自我建设的40年,是一支队伍的蜕变,更是一个国家的蜕变。

· 2019年10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。郎平和女排队员所在的群众游行“祖国万岁”方阵。

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP